Infos

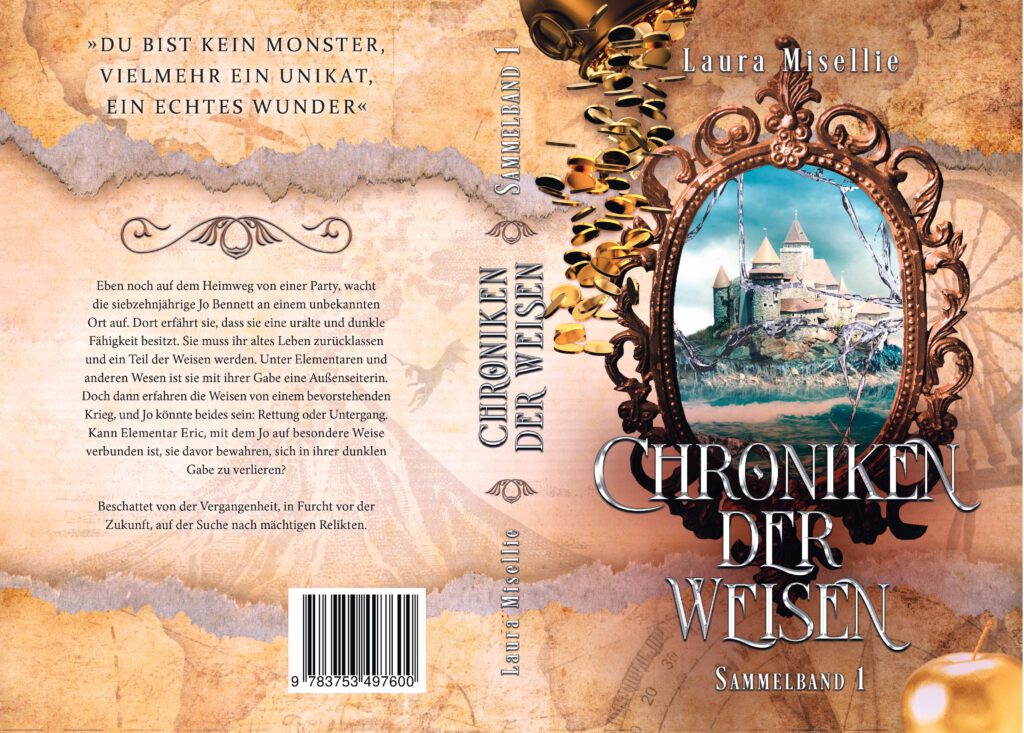

Genre: Urban Fantasy, Coming of age, empfohlen ab 14 Jahren

– Seitenzahl: 508

Band 1 von zwei Sammelbänden, erschienen am 01. Dezember 2020

Spielt in auf einer ausgedachten Insel mitten im Ozean in unserer realen Welt

Klappentext

Jo Bennetts Leben wird auf den Kopf gestellt. Eben noch auf dem Heimweg von einer Party, wacht sie am nächsten Morgen an einem unbekannten Ort auf. Man erzählt ihr von ihren totgeglaubten Ahnen, ihrer gefährlichen Fähigkeit und ihrer Bestimmung, von nun an Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sich die Weisen nennt. Jo wird gezwungen, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen. Sie plant ihre Flucht, doch dann nehmen die Dinge eine grauenvolle Wendung. Der Einzige, der sie dennoch nicht zu fürchten scheint, ist der arrogante Elementar Eric, mit dem Jo auf besondere Weise verbunden ist. Kann er sie davor bewahren, sich in ihrer dunklen Gabe zu verlieren?

Beschattet von der Vergangenheit, in Furcht vor der Zukunft, auf der Suche nach mächtigen Relikten.

Der erste Sammelband der Fantasyserie „Chroniken der Weisen“.

Er enthält die ersten 4 Bände.

Erhältlich als Ebook und Taschenbuch in allen gängigen Shops und im Buchhandel.

Leseprobe

Kapitel 1

Ich sitze nur da und halte seine Hand. Seine Augen sind geschlossen, doch ich denke nur daran, wie sein Blick erstarrt und die Lider aufgerissen gewesen sind. An die Angst, die er ausgestrahlt hat. Nie wieder werde ich diesen Anblick aus meiner Erinnerung streichen. Er hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt, und dort wird er bleiben. Ich will nicht vergessen, wie es gewesen ist, ihn so zu finden. Wie lang sich die Sekunden angefühlt haben, in denen ich auf ihn zugeeilt bin, mich neben ihn auf den Boden gekniet und seine Hand ergriffen, sie gedrückt und an ihm gerüttelt habe. Eine gefühlte Ewigkeit. Bis ich begriffen habe, dass ich zu spät gekommen bin. Zu spät, um ihn zu retten.

Eifrig simse ich mit Freddie. Ich kann kaum glauben, auf eine der angesagtesten Partys der Stadt eingeladen zu sein. Und das ausgerechnet an Halloween. Freddie schickt mir deshalb in regelmäßigen Zeitabständen Selfies von ihrem Outfit. Die hat es gut. Sie hat diese stressige Tortur bereits hinter sich, weil sie klug genug gewesen ist, sich ihre Verkleidung schon in der vergangenen Woche zu besorgen.

»Jo, wenn du nicht das Handy wegsteckst, wirst du niemals etwas finden«, klagt in diesem Moment mein kleiner Bruder, der neben mir läuft, als würde ich ihn geradewegs zur Schlachtbank führen. Er ist sichtlich genervt von seiner Umgebung und fragt sich wahrscheinlich bereits, warum er darauf bestanden hat, mitkommen zu dürfen. Er hasst Menschenmengen.

»Das ist wichtig, Tim!«, brumme ich zurück, als ich das Handy in die Jackentasche gleiten lasse und meinem kleinen Bruder einen Blick zuwerfe. »Warum stehst du überhaupt hier? Wolltest du dir nicht unbedingt dieses alberne Spiel holen?«

Er lächelt und nickt. Das stimmt, nur deswegen hat er ja in Erwägung gezogen, an Halloween das Einkaufscenter zu betreten und sich damit in seine persönliche Hölle auf Erden zu wagen. Keine zehn Pferde hätten ihn sonst hierher bekommen.

»Es ist nicht albern!«, verteidigt er sein Vorhaben. »Mit dem Add-on schaffe ich es, zu einem Level-hundert-Magier aufzusteigen. Dann kann ich endlich den Clanführer der Orks vernichten. Ehrlich, meine Feuermagie ist schon dermaßen stark, aber ich komme ohne die richtige Ausrüstung und den richtigen Stab einfach nicht weiter!«

Er rasselt diese Informationen voller Überzeugung herunter und wirft mir einen Blick zu. In seinen Augen habe ich keine Ahnung, wovon er spricht. Damit hat er, verdammt nochmal, Recht. Für mich zählt im Moment nur, ein knappes Outfit zu finden, um auf der Halloweenparty zu beeindrucken. Seit Wochen reden alle Mädchen meiner Klasse über nichts anderes mehr. Die Party, das passende Make-up und die richtigen High Heels. Das ist nicht seine Welt.

»Du und deine Fabelwesen.« Ich schüttele den Kopf.

»Das sind keine …«

»Jaja«, unterbreche ich meinen Bruder sofort. »Diese endlose Diskussion kann ich nicht schon wieder mit dir führen. Da vorne ist der Laden, also geh und hol dir deine Fabe-« Ich seufze. »Dein Spiel. Ich muss hier eben rein und … Hey!«

Bevor ich den Satz aussprechen kann, werde ich unwirsch von der Seite angerempelt. Mein Blick fällt auf den Verursacher des Zusammenstoßes. Zuerst will ich ihn anfahren, weil er doch darauf achten soll, wo er hinläuft. Sein verlorenes und hektisches Auftreten bringt mich allerdings im selben Moment davon ab.

»Sorry«, höre ich es ihn bloß abgehackt sagen, schon verschwindet er in der Menge, und ich verliere ihn aus den Augen.

Für einen Augenblick starre ich in die Leere, verspüre ein komisches Gefühl. Schließlich reibe ich mir den Arm und wende mich wieder an meinen Bruder. »Na dann.«

»Ach, weißt du, eigentlich brauche ich das Spiel gar nicht.«

Muss das jetzt sein?

Obwohl mir überhaupt nicht der Sinn danach steht, dieses Gespräch zu führen, atme ich tief durch und lege den Arm um meinen kleinen Bruder. »Hör doch nicht auf mich«, spreche ich ihn an und grinse. »Ich weiß, dass das dein Ding ist. Magie, Elemente und der ganze Kram.«

Das tue ich wirklich, denn mir ist klar, dass mein Bruder ein waschechter Nerd ist. Er hat keine Freunde, verbringt seine komplette Freizeit allein zu Hause und spielt irgendwelche Sachen am Computer.

»Nein, es ist eigentlich nicht wichtig«, murmelt Tim leise und starrt wie gebannt zu dem Laden mit den Spielen hinüber.

Ich folge seinem Blick und erkenne den Grund für sein plötzliches Verhalten. Dieser Junge, der ein paar Häuser weiter wohnt und Timmy immerzu drangsaliert, tummelt sich mit einigen Freunden im Geschäft. Eigentlich ist er nur irgendein frecher Kerl, aber er ist größer und wesentlich dicker als die meisten anderen in seinem Alter, weshalb Kinder wie mein Bruder ihn fürchten. Sogar ein bisschen verständlich, immerhin braucht er sich bloß mit seinem Kampfgewicht auf einen drauf werfen, um zu gewinnen.

»Das kann so nicht weitergehen, Timmy. Du gehst jetzt da rüber, holst dir dein Spiel und kommst erhobenen Hauptes wieder raus, verstanden? Bloß, weil sie dich wie einen Nerd behandeln und auf dir herumhacken, darfst du dich nicht wie ein Baby verhalten.« Er holt Luft und will protestieren, doch ich bremse ihn gleich wieder aus. »Nein, Tim. Du kaufst dir jetzt dein Spiel und ich mir mein Outfit für heute Abend. Wir treffen uns dann draußen.«

Ohne auf weitere Proteste seinerseits zu warten, lasse ich ihn zurück.

Kapitel 2

Ausgerechnet dieser Kerl. Zu den Menschen, denen ich unbedingt mehrmals am Tag begegnen möchte, gehört er mit Sicherheit nicht. Wie rücksichtslos von ihm, jemanden zum zweiten Mal über den Haufen zu rennen. Noch schlimmer ist in diesem Augenblick nur, dass er nicht weitergeht. Er steht wie erstarrt vor mir und mustert mich argwöhnisch.

»Geht es dir gut?« Es widerstrebt mir ungemein, danach zu fragen.

Wie sieht er überhaupt aus? Ist das Dreck in seinem Gesicht? Und dieser dunkle Fleck auf dem T-Shirt, was ist das? Ich glaube intuitiv, dass es Blut ist, verwerfe den Gedanken aber wieder. Das ist nicht möglich.

Warum nicht?

»Du hast es auch geschafft?«, erkundigt er sich verwundert, und ich weiche ein Stück zurück, will ihm nicht allzu nah sein. Vermutlich ist er betrunken. Steht er unter Drogen? »Sind nur noch wir zwei übrig? Welches Jahr haben wir? Wir müssen sofort einen Weg finden, zu ihnen zu gelangen, um sie zu warnen!«

Obwohl es ihm ernst zu sein scheint, fällt es mir schwer, ein Lachen zu unterdrücken. Ich bin doch nur auf dem Weg an die frische Luft gewesen, um Tim einzusammeln und nach Hause zu gehen. Vor der großen Party will ich unbedingt ein Nickerchen machen. Dann muss ich duschen, und es wird bestimmt eine Ewigkeit dauern, bis ich mich für den Abend zurechtgemacht habe. Wem bin ich auf die Füße getreten, um stattdessen das hier zu verdienen? Dieses Treffen mit einem Kerl, der ohne jeden Zweifel einen an der Waffel hat?

»Okay …«, setze ich zögernd an und weiche weiter vor ihm zurück. »Ich wünsche dir viel Erfolg bei … Na ja, bei was auch immer. Deiner Suche nach irgendwas oder irgendwem. Ich …« Im Hintergrund höre ich die zaghafte Stimme meines Bruders. Sofort wende ich mich ab und dem Fremden widerwillig den Rücken zu. Unweit entfernt entdecke ich Tim und die Jungs, wegen denen er immer wieder diverse Orte meidet.

Diese miesen, kleinen Scheißer.

Ohne dem geistig verwirrten Kerl länger Beachtung zu schenken, laufe ich los. Seinen Blick spüre ich dennoch deutlich im Nacken. Im selben Moment werde ich Zeuge davon, wie Roy – so heißt der gemeine, dicke Nachbarjunge – Tim grob von sich stößt. Einer seiner Freunde fängt meinen Bruder auf, greift mit der einen Hand an sein T-Shirt und verpasst ihm mit der anderen immer wieder kleine Ohrfeigen.

In mir kocht die Wut hoch. Diese halbstarken Scheißkerle glauben, es wäre in Ordnung meinen Bruder herumzustoßen und zu mobben, bloß weil er anders ist.

Jetzt reicht es.

»Hey!« Ich greife nach Roys Arm, der inzwischen dazu übergegangen ist, Timmy immer wieder kleine Stöße gegen die Schulter zu versetzen.

Tim nutzt die Chance und bringt sich hinter mir in Sicherheit. Für ihn ist Roy groß und gefährlich, für mich ist er bloß ein jüngeres Kind, das keine Schwierigkeiten darstellt. Ich bin größer und finde, dass ich durchaus angsteinflößend wirke, wenn ich wütend werde.

Anstatt zu verschwinden, starrt Roy mir bloß trotzig in die Augen und drängt sich mit einem heftigen Stoß an mir vorbei. Einer der Jungs zerrt zur Unterstützung an meinem Arm, doch ich lasse mich nicht beirren und greife Roy ungehemmt an den Hals, ziehe ihn zurück und starre ihm in die Augen. Ich kann die Wut im Bauch nicht länger verdrängen, und mir wird heiß, als würde sie mir zu Kopf steigen.

Mein Bruder steht neben mir, mit entgeistertem Blick, und tritt einen Schritt zurück. Er hat Angst. Kein Wunder. Diese fiesen Jungs mobben ihn seit Monaten. Ich weiß davon. Unzählige Male habe ich Tim ins Haus schleichen sehen, Schrammen im Gesicht, die Anziehsachen zerfleddert. Das endet hier und heute. Ich lasse nicht zu, dass man ihm noch länger so übel mitspielt. Unseren Eltern verheimlicht er es, aber ich bin die große Schwester. Auch wenn ich nichts für seine Hirngespinste übrighabe, ist es meine Aufgabe, ihn zu beschützen.

In Roys Augen erkenne ich nun ebenfalls Angst. Recht so. Er wird lernen, dass hinter jedem Kleinen, dem er wehtut, jemand Größeres steht, der ihn in seine Schranken weist.

Doch dann weicht plötzlich die Angst aus seinem Blick. Ich glaube kurz, meine Augen spielen mir einen Streich. Ist das Weiße um seine Pupillen soeben schwarz geworden? Ich kneife sie zusammen, reiße sie wieder auf und stelle fest, dass ich mich geirrt habe.

Im selben Moment entspannt sich Roy. Ich sehe deutlich, wie sein Körper erschlafft. Glaube sogar, ein leichtes Lächeln in seinem Gesicht zu erkennen. Dieses schlägt in Wut um, als einer der Jungs neben mir grob nach meinem Arm greift, um Roy zu helfen. Der zögert nicht, holt aus und haut ihm geradewegs ins Gesicht, um ihn davon abzuhalten.

Ich bin überrascht, doch nur halb so sehr wie die Runde der Halbstarken vor mir. Die wenden sich ab und eilen davon, ohne sich noch einmal umzudrehen. Zurück bleibe ich mit einem verängstigten Tim und einem plötzlich wieder lächelnden Roy.

Fassungslos sehe ich ihn an. Was ist da passiert? Wieso sagt er nichts? Warum läuft er nicht weg? Mein Blick streift die Umgebung, um sicherzugehen, dass das da gerade niemand mitbekommen hat. Zuerst glaube ich, Glück zu haben, weil ich nirgendwo jemanden entdecke. Dann nehme ich den merkwürdigen Kerl von eben wahr. Der steht einige Meter von mir entfernt und starrt mich an. Er wirkt gelassen, ganz anders als noch vor wenigen Minuten. Sogar Timmy sieht ängstlich zu mir auf, doch in seinen Augen liegt keine Angst. Nicht mal Verwunderung. Ist er etwa glücklich? Zwei Mal sind wir ineinander gerannt, und beide Male ist er zerstreut gewesen. Plötzlich steht er da, sieht zu mir und wirkt schlagartig wie die Ruhe selbst. Irgendwas an mir scheint ihn zu freuen. Das finde ich mehr als gruselig.

Was stimmt mit diesem Spinner nicht? Und was ist plötzlich mit dem anderen Idioten neben mir los? Roy steht bloß da und lächelt blöd aus der Wäsche. Er sagt nicht einen Ton, rührt sich überhaupt nicht. Ich senke den Blick und starre auf meine Hand. Irgendwas stimmt doch nicht. Etwas ist passiert und ich verstehe nicht, was es ist. Liegt es an mir? Mir ist noch immer ein bisschen heiß, und Roy wirkt so anders. Keine Frage, ich werde schnell wütend. Das ist definitiv eine meiner Schwächen. Aber so unglaublich warm ist mir dabei noch nie gewesen.

»Jo …« Timmys brüchige Stimme dringt durch die Stille. »Was hast du da getan?«

Verdammt, keine Ahnung.

Ich reiße mich von dem Anblick meiner Hand, des Nachbarjungen und des Fremden los und sehe Tim an, der in meine Augen blickt. Doch ich habe das Gefühl, dass er nicht hineinsieht. Es ist, als mustere er mein Gesicht, und ich fühle mich unwohl deswegen. Dann weicht sein Ausdruck der Angst, und ich komme mir nicht mehr wie die Böse vor.

»Deinen Arsch habe ich gerettet«, bemerke ich brüsk. »Los, Mama wartet bestimmt schon mit dem Essen auf uns. Machen wir es wie sonst und erzählen ihr nichts davon.«

Darin sind wir gut. Tims Verletzungen und seine zerstörten Sachen verschweigen wir ihr oft. Und wenn sie ihr doch mal auffallen, erfindet er gute Ausreden dafür.

Hierbei würde es genauso laufen. Was hätten wir ihr jetzt erzählen sollen? Irgendwas ist da gerade mit mir passiert und ich kann nicht sagen, was. Mein Bruder hingegen könnte das allerdings, wenn ich ihn ließe, denn auf dem Weg nach Hause bemerke ich die Unsicherheit in seinen Augen und spüre, dass er immer wieder verstohlen zu mir sieht.

An diesem Nachmittag will ich nur zur Ruhe finden. Ein Mittagsschlaf ist genau das Richtige. Und obwohl es mir nicht schwerfällt, in den Schlaf zu fallen, erlange ich nicht die Erholung, die ich mir erhoffe.

Der Raum, in dem ich mich befinde, wird in sanftes Kerzenlicht getaucht. Zuerst will ich nichts anderes wahrnehmen, doch dann fallen mir die Schemen auf, die mit jeder verstrichenen Sekunde immer deutlicher werden. Einer von ihnen ist alt, sehr alt. Seine Haare sind nicht grau, sie wirken weiß, strahlen in dem schwachen Licht. Er trägt ein Nachthemd.

Moment, was?

Nein, das ist es nicht. Wie nennt man die Kleidung? Unzählige Male habe ich die Figuren in Tims Spielen gesehen, und ihn mindestens genauso oft damit aufgezogen, dass die Männer Kleider tragen. Tim widerspricht mir immer vehement und belehrt mich.

Das sind Roben.

Der neben dem Alten trägt sie ebenfalls, nur ist seine wesentlich schlichter. Im Vergleich zu dem goldglänzenden und samtigen Stoff wirkt alles andere unspektakulär. Mir gefällt der angenehme, blaue Ton. Königsblau ist meine Lieblingsfarbe. Ich finde aber nicht, dass sie dem Mann, der diese Robe trägt, schmeichelt. Die dunkle und kräftige Farbe lässt ihn noch blasser wirken, als er ohnehin schon ist. Das kantige Gesicht und der haarlose Kopf bewirken ihr Übriges, um ihn nicht unbedingt attraktiv wirken zu lassen.

Mein Blick fällt auf einen weiteren Mann. Der ist in eine dunkelrote Robe eingehüllt. Wenn Königsblau schon nicht charmant wirkt, dann dieser Mann erst recht nicht. Sein Gesicht wird eingerahmt von einem tiefschwarzen Vollbart. Die Haare sind kurz geschoren und seine Augen machen einen finsteren Eindruck, die Statur einen bedrohlichen.

Erst der nächste Anwesende weckt in mir keine Abscheu. Mehr sogar, ich verspüre Mitgefühl, denn mir fällt sofort sein Handicap auf. Der Mann in der silbergrauen Robe sitzt im Rollstuhl. Mit der großen und dünn umrandeten Brille wirkt er auf den ersten Blick wie ein Nerd. Sein kastanienbraunes Haar scheint nicht frisiert zu sein. Zumindest ist es zu lang und ragt wüst in alle Richtungen ab. Ich komme nicht umhin, zu bemerken, dass er ziemlich süß ist.

Oh Gott, stehe ich jetzt etwa auf Nerds?

Na, zum Glück hat mein Bruder keine wesentlich älteren Freunde. Ich schmunzle, und sehe den letzten Mann im Raum. Sofort erschrecke ich, als ich niemand anderen erkenne als den fremden und verwirrten Kerl vom Einkaufscenter. Warum taucht er in meinem Traum auf? Ist es nicht schon schräg genug, dass sich Männer in Roben darin herumtreiben? In einem Raum, der wie ein antiker Keller wirkt? Seine Haare, die so lang sind, dass sie auf den Schultern aufliegen, sind bestenfalls ein schräger Trend. Niemand sonst trägt sie so. Selbstbewusstsein hat er, das muss ich ihm lassen.

Sprachlos bin ich erst, als ich den Grund für das merkwürdige Treffen vor meinen Augen erkenne. Eine blitzschnelle Verkettung von Ereignissen, die mich aufschrecken und zurückweichen lässt. Die goldene Robe, die eine Anweisung erteilt. Die silbergraue Robe, die in einem lauten und selbstsicheren Ton widerspricht. Die blaue Robe mit gesenktem Blick. Der fremde Kerl mit panischem Gesichtsausdruck. Und dann die rote Robe, die ohne ein Zögern der Anweisung des Ältesten nachkommt. Der finstere Mann, der dem Jüngeren an den Hals greift, und mir in diesem Moment Angst einjagt.

Ich starre wie gebannt auf seine glühende Hand. Was tut er ihm da an? Verbrennt er ihn etwa?

Heilige Scheiße.

Ich weiche weiter zurück, halte die Luft an und fürchte, dass man mich bemerkt. Ich glaube meinen Augen kaum, doch es passiert tatsächlich. Die glühende Hand der roten Robe brennt sich in den Hals ihres Gegenübers und erstickt so, innerhalb kürzester Zeit, seinen klagenden Schmerzenslaut im Keim.

Aus meiner Kehle dringt ein ersticktes Schluchzen, als ich starr vor Angst dabei zusehe, wie der verwirrte Junge verbrennt und schließlich nichts bleibt, außer einem Haufen Asche zu den Füßen der roten Robe.

Selbst völlig emotionslos, schlägt der finstere Mann die Hände aneinander, um sich vom Dreck zu befreien. Dann wirft er dem Ältesten in der Runde einen ausdruckslosen Blick zu. »Sie sollten das hier reinigen lassen. Nicht, dass Sie durch ihn hindurch laufen.«

Mit den Worten wendet er sich ab und läuft strammen Schrittes aus dem Raum. Zurück lässt er die goldene Robe, traurig herabblickend. Die silberne Robe, die ihm zuerst fassungslos hinterher sieht, dann die Hand vor den Mund schlägt und den Tränen nahe auf den Fleck starrt, an dem eben erst ein Mensch gestanden hat, nun nur ein Häufchen Asche zu finden ist. Und die königsblaue Robe, die der silbernen sanft die Hand auf die Schulter legt, um Beistand zu leisten.

Ich presse meinen Körper gegen die Steinwand. Die Kälte jagt mir einen Schauer über den Rücken. Wieso fühle ich das? Es ist doch nur ein Traum, nicht wahr? Natürlich ist es das.

Ich will sofort aufwachen!

Doch dann setzt mein Herz beinahe aus, als die königsblaue Robe den Blick hebt und mir geradewegs in die Augen starrt.

Kapitel 3

Als ich die Augen aufschlage und aus dem Schlaf schrecke, bin ich schweißgebadet. Sofort blicke ich mich hektisch um.

Alles ist gut.

Ich bin in meinem Zimmer. Allein. Es ist nur ein Traum gewesen. Das ist nicht wirklich passiert. Dem Kerl vom Einkaufscenter geht es vermutlich bestens. Na ja, den Umständen entsprechend, wenn ich mir in Erinnerung rufe, wie er ausgesehen hat. Vielleicht habe ich deshalb etwas so Merkwürdiges geträumt. Die dunklen Flecken auf seinem Shirt haben mich anscheinend unbewusst glauben lassen, dass ihm Schlimmes widerfahren ist. Ist ja klar, dass mein horrorsüchtiges Unterbewusstseins-Ich ihn daraufhin gleich killt.

Ich greife nach dem Handy und entdecke zwei Nachrichten. Eine ist von Taylor, meinem Freund. Er entschuldigt sich in unzählig vielen Worten dafür, dass er heute Abend nicht mitkommt. Kein Thema, wirklich. Immerhin weiß ich das seit einigen Tagen. Er muss mal wieder auf eine dieser Familienfeiern, zu denen ihn seine Eltern immer zwingen. Wieso verstehen unsere Mütter so selten, dass das nicht unbedingt die Lieblingsbeschäftigung von Siebzehnjährigen ist?

Taylor und ich sind seit zwei Jahren ein Paar. Ich kann gar nicht zählen, wie oft er in diesem Zeitraum keine Zeit gehabt hat, weil man in der Familie auf seine Anwesenheit bestand. Ich wünsche ihm dennoch schnell viel Spaß und widme mich der zweiten Nachricht. Die ist von Freddie, die ankündigt, unterwegs zu sein.

Verflucht, total vergessen!

Ich habe ihr versprochen, dass wir uns gemeinsam für die Party fertigmachen. Noch immer wegen des Traumes ein wenig durch den Wind, greife ich mir aus dem Schrank im Flur zwei Handtücher und stelle mich an das obere Ende der Treppe, die ins Erdgeschoss führt.

»Mama!«, rufe ich im selben Augenblick. »Freddie kommt jeden Moment. Lässt du sie bitte rein? Ich muss unter die Dusche!« Eine zustimmende Antwort dringt aus der Küche, und ich ziehe die Badezimmertür hinter mir zu, um mir den Schrecken meines Traumes abzuwaschen.

Als ich, mit klammen Haaren und in ein Handtuch eingewickelt, wieder herauskomme, höre ich die Stimme meiner Mutter an der Haustür. »Hallo Frédérique!«

Prima. Jetzt wird Freddie mir minutenlang die Ohren volljammern, dass man sie mit ihrem vollen Namen angesprochen hat. Jedes Mal das Gleiche. Meine Eltern nehmen darauf keine Rücksicht. Vermutlich ist das meine Schuld, weil auch ich sie regelmäßig ermahne, mich nicht Jolie-Mai zu nennen.

Freddie hechtet die Treppe hinauf, und ich beschließe kurzerhand, einen Moment zu warten. Vielleicht vergisst sie den Fauxpas meiner Mutter, wenn ich ihr die Zeit dafür einräume. Einige Minuten stehe ich deshalb nur sinnlos vor dem Spiegel und starre mir selbst in die Augen. Sie brennen ein bisschen. Das liegt bestimmt an dem Mittagsschlaf. Immerhin sind sie nicht gerötet.

Ich verlasse das Bad, und als ich in das Zimmer trete, stolziert meine Freundin bereits in ihrem Kostüm vor dem großen Standspiegel auf und ab. Sie ist verkleidet als Bloody Mary und mir fällt beim besten Willen nicht ein, was an dieser Horrorgestalt sexy ist. Freddie schafft es aber mal wieder, eine Trauergestalt wie die weiße Frau in etwas Aufreizendes zu verwandeln.

Ich habe nicht das Recht, zu meckern. Ich gehe als totales Klischee, eine Hexe. Selbstverständlich trage ich kein langes Kleid und einen langweiligen Spitzhut. Auch ich versuche, mich sexy anzuziehen. Tatsächlich muss ich aber immer wieder feststellen, dass ich nur gewöhnlich wirke, wenn ich nichts Aufreizendes trage.

Ich mustere mein Spiegelbild. Eigentlich sehe ich mit der schlanken Figur in dem kurzen Rock und der spitzenbesetzten Corsage nicht mehr aus wie ich. Keine Ahnung, wie ich darin aus dem Haus kommen soll, vorbei an meiner Mutter. Niemals wird sie mir erlauben, so aufreizend auf die Straße zu gehen.

Außerdem muss ich irgendwas mit diesen Haaren anstellen. Es hat mich Jahre gekostet, sie so lang wachsen zu lassen, dass sie nur knapp über dem Po enden. In leichten Wellen fallen sie herunter. Der haselnussbraune Ton hebt meine extrem dunkelbraunen Augen hervor. Doch für diesen Abend wirkt all das zu brav. Ich will nur einmal nicht wie die wohlerzogene Jo wirken.

Freddie zieht immer und überall die Aufmerksamkeit auf sich. Sie ist einfach wunderschön mit ihrem blonden Haar, ihren leichten Sommersprossen, diesen funkelnden, grünen Augen und den enorm dichten Wimpern. Wenn sie in meiner Nähe ist, wirke ich wie eine graue Maus. Nichtssagend, in keiner Weise auffällig.

Das bin ich. Ich gehe nicht gerne aus, verbringe lieber gemütlich Abende mit Taylor auf dem Sofa, mit Essen und einem guten Film. Nichts ist besser als die Pizza von Alfredo drei Straßen weiter.

Das ist unser Ding. So ist es nicht immer gewesen, aber wir sind inzwischen seit fast zwei Jahren ein Paar, und irgendwie hat sich der ruhige Alltag in unser Leben geschlichen. Mit der Ruhe ist auch die Langeweile gekommen. Ich bin nicht unbedingt eine aufgekratzte Person, die immer und überall auffällt. Ich entspreche nicht dem klassischen Typ Mädchen, der sich an meiner Schule haufenweise tummelt und seine kleinen Cliquen bildet. Ich trage nicht gerne hohe Schuhe, kratzige Kleider sind mir zuwider und jemand, der mir schicke Satinblusen anbietet, kann sich gleich zum Teufel scheren. Am liebsten würde ich bei dem kühlen Herbstwetter den ganzen Tag in Leggins, einem kuscheligen Pullover und dicken Teddysocken auf der Couch herumlungern und Game of Thrones im Fernseher anschauen.

Heute wird das anders sein.

»Wie geht es Taylor?«

Smalltalk. Ich kenne meine Freundin gut genug, um zu wissen, dass es sie eigentlich nicht interessiert. Nämlich deshalb nicht, weil sie selbst seit einiger Zeit auf Wolke sieben schwebt.

»Gut«, antworte ich nur knapp. »Was macht … Wie hieß er noch gleich?« Ich erkundige mich eher desinteressiert nach dem neuen Freund, der Freddie glücklich grinsend auf ihr Handy blicken lässt. Zumindest glaube ich, dass sie ein Paar sind.

Bei meiner Freundin bin ich mir da selten sicher. Freddie flirtet gerne und viel, ist schon immer bei den Jungs unserer Klasse beliebt gewesen, hat aber bisher nie in Erwägung gezogen, sich auf einen von ihnen einzulassen. Das ist wohl der Grund dafür, dass sie sich für keinen von denen entschieden hat, deren Name mir ein Begriff gewesen wäre. Im Gegenteil. Ich erinnere mich nicht mal an die Schule, von der Freddies Objekt der Begierde stammt.

»Das habe ich dir schon ein dutzend Mal gesagt!«, ruft sie empört.

Das hast du mit Sicherheit.

»Wirklich?«, wundere ich mich. Vermutlich vergesse ich ihn auch wieder bis zur Party. Wen wundert das? Wenn Freddie sich mal ernsthaft für jemanden interessiert, hält das bestenfalls eine Woche. Wieso sich Namen von Jungs merken, die ohnehin bald in Vergessenheit geraten?

»Ich hoffe, dass du noch weißt, wer er ist, wenn du ihn heute Abend kennenlernst.« Der vorwurfsvolle Ton in Freddies Stimme verschwindet so schnell, wie er gekommen ist. »Er ist wirklich toll. Du wirst verstehen, wovon ich rede, wenn du ihn erst siehst.«

Ich zwinge mich, zu lächeln. Der Angebetete sieht also heiß aus. Dass Freddie ebenso von seinen inneren Werten begeistert ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dennoch nicke ich zustimmend und schlüpfe in den Rock des Kostüms.

Eine Stunde später machen wir uns auf den Weg. Wir brüllen meiner Mutter nur einen Abschiedsgruß zu und eilen aus dem Haus, damit sie die knappen Verkleidungen nicht bemerkt. Als wir uns darüber freuen, dass uns die Flucht gelungen ist, sind der neue Freund und der merkwürdige Kerl vom Vormittag längst vergessen. Wir tratschen und lachen gemeinsam, wie wir es immer tun.

Ob es über die laute Stimme von meinem Vater ist, die wir noch hören, weil Rufus offenbar mal wieder einen seiner Hausschuhe gefressen hat. Oder ob es die Witze sind, die wir über Mrs Grendl im Nachbarhaus machen, weil diese allein mit ihren acht Katzen lebt, mit denen sie redet, als wären sie Menschen. Wir finden immer Dinge, die uns stundenlang amüsieren.

In solchen Momenten fällt mir dann wieder ein, warum Freddie und ich überhaupt Freundinnen sind. Wir sind zwei völlig verschiedene Charaktere, und oft möchte ich sie für ihr divenhaftes Gehabe schütteln. Aber wir lachen zusammen und haben meistens Spaß.

Dass sich das an diesem Abend schlagartig ändert, passt mir überhaupt nicht. Allerdings wird es mir im selben Moment bewusst, in dem wir bei der Party ankommen und begrüßt werden. Freddie quietscht vor Freude, als sich uns ihr Freund nähert und ihr einen überschwänglichen Kuss aufdrückt. Auch eines dieser Dinge, die ich nicht besonders an ihr mag.

Ich warte die Begrüßungszeremonie der beiden ab, die mir gleich zuwider ist und mir das Gefühl vermittelt, das fünfte Rad am Wagen zu sein. Schlimmer ist nur noch, dass ich Recht behalte. Der Kerl vor meinen Augen ist zwar rein optisch betrachtet heiß, da endet aber schon die Liste der positiven Merkmale. Er wendet sich gleich von mir ab, ohne überhaupt zu grüßen, und zieht Freddie mit sich, um sie seinen Freunden vorzustellen. Ich bleibe stattdessen allein zurück und kann nicht fassen, dass ich mir schon nach zwei Minuten überflüssig vorkomme.

Mein Blick streift umher, mustert die anderen Anwesenden. Viele der Gesichter kommen mir bekannt vor, aber mit keinem will ich Zeit verbringen. Wieder fährt mir ein Schauer über den Rücken, als ich automatisch anfange, an meinen Tag und diesen Traum zu denken. Ich schüttele mich möglichst unauffällig, schiebe die Gedanken beiseite und beschließe, das Haus zu betreten, und nach dem Bier zu suchen. Irgendjemand muss doch auf dieser Party sein, mit dem es sich zu reden lohnt.

Eine knappe Stunde später muss ich mir eingestehen, dass es da niemanden gibt. Nachdem ich zuerst getrunken und getanzt habe, ziehe ich mich Minute für Minute mehr zurück. Die Lust auf die Feier ist mir vergangen. Vor allem, weil sich immer wieder der Anblick des Jungen vor meinem geistigen Auge manifestiert.

Ich weiß, dass es dumm ist. Niemand auf der ganzen weiten Welt ist in der Lage, jemanden mit einer bloßen Berührung zu verbrennen, geschweige denn, ihn vollends in Asche zu verwandeln. Trotzdem kann ich nicht vergessen, wie kalt sich die Wand angefühlt hat, als ich sie berührt habe.

Mein Blick streift wieder mal die Umgebung. Freddie ist seit unserer Ankunft kein einziges Mal bei mir gewesen. Sie hat nur Augen für Miles, mit dem sie knutschend in einer Ecke herumsteht. Immerhin ist mir inzwischen wieder sein Name eingefallen. Nicht, dass es wichtig wäre.

Nur eine Person im Raum scheint sich für mich zu interessieren. Dieser Kerl, den bisher niemand vom Bierfass entfernen konnte. Er steht nur da und hält jedes Mal, wenn ich zu ihm sehe, einen Becher in der Hand.

Dass der überhaupt noch stehen kann.

Seit geschlagenen zwanzig Minuten starrt er unentwegt zu mir und das stört mich erheblich. In diesem Augenblick komme ich nicht umhin, es ihm gleichzutun und zurückzustarren. Wozu ist ein fester Freund gut, wenn er nicht da ist, um genau so was zu unterbinden?

Der Kerl ist nun wirklich nicht mein Typ. Er bietet einen schrägen Anblick. Seine Haare sind wasserstoffblond. Ist das etwa wieder in? Na ja, das allein ist nicht das Drama, wenn er nicht auch noch diesen Irokesenschnitt tragen würde und die linke Seite des Kopfes kahl rasiert wäre. In seiner Nase steckt ein großer Ring.

Auffallendes und hässliches Piercing.

Kaum zu glauben, dass ich vor wenigen Minuten neben ihm gestanden und mir von ihm ein Bier habe zapfen lassen. Da er da aber ohnehin nur rumsteht, kann er sich wenigstens nützlich machen, oder nicht?

Ich atme tief durch und versuche, die Abneigung gegenüber dem schlecht frisierten Blonden abzuschütteln. Mir steht an diesem Tag nicht der Sinn nach einer weiteren Auseinandersetzung. Ich will Ruhe. Tatsächlich verspüre ich den Drang, nach Hause zu gehen. Mich in meinem Bett zu verkriechen, mit Rufus zu schmusen und mir einen Film anzusehen. Himmel, es ist Halloween. Da läuft doch bestimmt etwas Brauchbares im Fernseher.

Zuerst zögere ich. Einfach so verschwinden? Warum nicht? Man nimmt mich ohnehin nicht wahr. Vermutlich bemerkt man meine Abwesenheit gar nicht. Freddie merkt es mit Sicherheit nicht.

Die kann sich morgen was anhören.

Man ist doch nicht nur zum Knutschen auf einer Party. Außerdem ist es überhaupt nicht nett, die eigene Freundin links liegen zu lassen. Von dieser angesagten Feier habe ich mir definitiv mehr versprochen.

Ich seufze, schüttele den Kopf und stelle den halb vollen Becher Bier zur Seite. Mir steht nicht länger der Sinn nach Tanzen und Trinken. Ich will nur nach Hause.

Ohne jemandem Bescheid zu geben, nicht mal Freddie, greife ich meine Handtasche und kämpfe mich durch die betrunkene Menge, hinaus auf die Veranda. Bei den Stufen gerate ich für einen Augenblick ins Wanken.

Wie viel habe ich getrunken?

Spielt keine Rolle. Eine erholsame und lange Nacht wird alles richten, da bin ich mir sicher. Ich werde auf diese Weise Freddie verzeihen, dass sie mich sitzen lässt. Außerdem verdränge ich so endlich den Anblick von dem langhaarigen Kerl aus meinen Gedanken. Und mit besonders schnellen Schritten entkomme ich dem nervigen Blick, mit dem mich dieser Typ von der Party ständig verfolgt.

Der Rückweg kommt mir wie eine Ewigkeit vor. Liegt es an den hohen Schuhen? An den viel zu kurzen Klamotten für das kühle Wetter? An dem Bier, das ich getrunken habe?

Die lärmende Musik der Party verschwindet immer weiter in der Ferne. Schon bald herrscht eisige Stille in den Straßen. Die Kälte nagt an der Haut, und meine Knie schlottern bei den schnellen Schritten. Wieder stolpere ich und schaffe es gerade noch rechtzeitig, das Gleichgewicht zu halten.

Was ist nur los mit mir? Wieso fällt mir das Laufen so schwer? Warum habe ich das Gefühl, einen Film auf den Augen zu haben, der mir die Sicht erschwert? Und obwohl ich für einen kurzen Augenblick glaube, nichts mehr zu erkennen, zwinge ich mich zur Konzentration, als ein Geräusch mich aufschrecken lässt. Ich wirbele herum und bin für eine Sekunde verwirrt, als ich den Kerl mit der schrägen Frisur und dem Nasenring einige Meter hinter mir in der Dunkelheit bemerke.

Ich erstarre wegen der Tatsache, dass er mir folgt. Unsere Blicke treffen sich. Lange, schweigend. Bis mich wieder das schummerige Gefühl überkommt, und ich fürchte, jeden Moment umzufallen.

Plötzlich kommt es mir wie ein Geistesblitz. Diese Benommenheit und die Tatsache, dass mir der fremde Kerl wie ein Stalker durch die dunklen Straßen folgt, das kann nur eine Sache bedeuten, oder nicht?

»Das warst du«, stoße ich kaum hörbar aus, während ich damit kämpfe, die Kontrolle über meine Muskeln nicht zu verlieren. Ein Teil von mir will wegrennen, ein anderer schreien. Tief im Inneren weiß ich, dass ich nichts davon schaffe. Ich bin nicht betrunken. Etwas ist im Bier gewesen, und er hat es hineingegeben. Er hat mir Drogen verabreicht, und mir ist es nicht aufgefallen.

Wie oft hat mich meine Mutter deswegen belehrt? Immerzu hat sie genervt, wenn sie wieder eine ihrer Predigten über das Verhalten auf einer Party gehalten hat. Ich habe es stets beherzigt, mir nie Drinks ausgeben lassen, und auch an diesem Abend habe ich doch gleich danebengestanden, als der Typ mir das Bier gezapft hat. Wie ist mir nur entgangen, dass er dem Becher etwas hinzugefügt hat?

Angst überkommt mich, und das Grinsen des Fremden jagt mir einen Schauer über den Rücken. Mir geht es grauenvoll, und mir wird bewusst, dass ich keine Gegenwehr aufbringen kann. Sein selbstsicherer Blick sagt, dass er das ebenfalls weiß, als er sich mir nähert.

»Nein!« Ich hoffe, dass ein Schrei aus meiner Lunge dringt, aber in Wahrheit ist es nur ein leises Flüstern. »Bleib weg von mir!« Ich strecke die Hand aus. Eine Geste, um ihn auf Abstand zu halten. Dass ich sie doppelt sehe, lässt mich erneut taumeln.

Ich richte meinen Blick nach vorn. Wo ist er? Er hat doch keinen Meter vor mir gestanden.

Ich erschrecke, als er wie aus dem Nichts an meiner Seite auftaucht, mich antippt, verschwindet. Plötzlich ist er da, dann schon wieder nicht mehr. Ein Hin und Her. Neben der schieren Verwunderung darüber, was hier vor sich geht, weiß ich, dass er es darauf anlegt, mich aus dem Konzept zu bringen. Ich muss gestehen, dass es ihm gelingt, und es ist diese Tatsache, die mir endgültig Angst einjagt. Als er mir schließlich von hinten die Hand auf den Mund presst, stoße ich einen letzten innerlichen Schrei aus, bevor ich das Bewusstsein verliere.